自然资源部东海局

East China Sea Bureau, Ministry of Natural Resources

请选择筛选条件

搜索结果:

包含完整关键词:

包含任意关键词:

不包含关键词:

搜索范围:

全部

标题

正文

时间范围:

排序方式:

按相关度排序

按时间顺序

东海局局属各单位基层工作人员先进事迹系列报道之十三

蓝海先锋|深耕蓝碳沃土,绽放青春芳华

——记温州海洋中心生态监测员陈雅慧

——记温州海洋中心生态监测员陈雅慧

发布日期:2025-08-01

作者:范娉婷 陈雅慧

信息来源:温州海洋中心

页面浏览量:

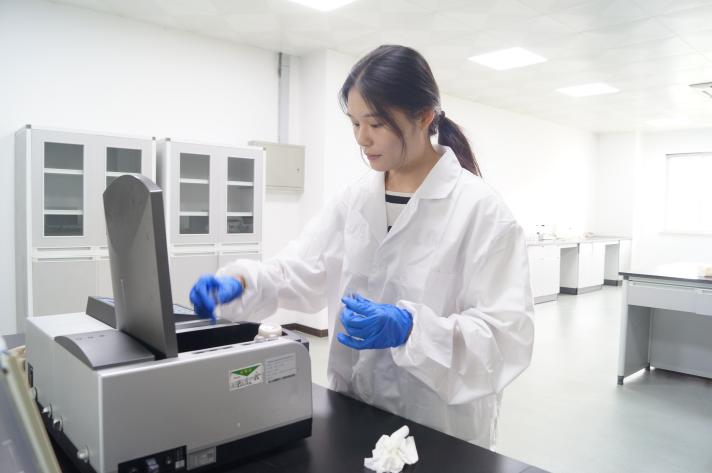

陈雅慧,2021年入职,生态室监测员,工程师,连续3年中心考核优秀、党员民主评议优秀,先后获得2020~2022自然资源部东海局青年理论学习标兵、东海局“先锋东海”党员故事。作为一名扎根滨海湿地生态保护一线的青年党员,她以专业能力和奉献精神投身蓝碳监测与滨海湿地植被调查工作。

乐清湾滩涂的晨雾尚未散尽,晨光里,一个身着下水裤的身影已深一脚浅一脚地踩进淤泥中。齐腰高的互花米草间,陈雅慧正专注地记录着植被数据,酷暑之下,汗水如珠般滑落,这位外表瘦弱的姑娘,用脚步为尺,丈量着滨海湿地的土地,在海洋植被生态保护的阵地上闪耀光芒。

2021年3月,带着对海洋生态保护的热忱,陈雅慧进入温州海洋中心生态室工作。面对业务转型期的滨海湿地植被调查、蓝碳监测等全新领域,她始终视工作为事业,在学思践悟中提升业务能力,在知行合一中锤炼严谨作风。“主动钻研、干事踏实”是她的座右铭。

砥砺深耕,探索生态监测新路径

成为一名生态监测员以来,陈雅慧始终保持着“钻”的劲头、“干”的热情。为啃下技术规程的“硬骨头”,她常常在办公室挑灯夜读,笔记本上密密麻麻记满了红树林群落结构、碳储量监测等专业要点。她注重理论创新与工作实践相结合,生态监测的水平能力逐步提升。2022年,在红树林植被监测扩项评审中,她历经多次实地验证编制的《红树群落分析验证报告》,成为评审现场的“亮眼答卷”;2023年,她负责的《浙江鳌江口红树林湿地固碳过程及潜力研究》被列为东海局青年海洋科学基金项目,成为苍南县红树林生态系统碳储量调查与评估、瓯江口树排沙湿地碳储量调查工作等项目的“主力”;2024年,她更大范围地开展了盐沼、红树林等生态系统及碳储量调查,在温州市开展淤泥质岸滩等五类蓝碳生态系统碳储量调查,在乐清湾、隘顽湾开展泥质海岸生态系统现状调查……每一份调查报告背后,都有她持之以恒的汗水与努力。

蓝碳调查是块“难啃的骨头”。面对监测网络建设等重难点工作,陈雅慧积极参与、敢于担当,主动投身生态站试点工作和温州海域碳通量多点观测网络建设。当野外采样遭遇工具效率低下的瓶颈时,陈雅慧主动“牵线”,与海洋二所、华东师范大学等科研力量深入交流,定制出碳储量专用无干扰采样器。这项创新让采样成功率提升40%,更促成中心与华东师范大学联合开展碳汇监测,为蓝碳研究注入协同动力。“打开门才能看见更广阔的天地。”她常把这句话挂在嘴边。

入职以来,陈雅慧一直致力于提升业务能力,一份份实施方案和报告都是青春奋斗最好的注脚。

步履铿锵,青春在团队中闪光

滨海湿地的野外调查是对人意志与体力的双重考验。7至9月的东海滩涂宛如“蒸笼”,陈雅慧和同事们穿着密不透风的下水裤,在红树林与互花米草中穿行,一待就是五六个小时。汗水、腿抽筋成了日常,深陷淤泥、体力透支亦屡见不鲜。“心心念念只有样方数据,哪儿还有心思想热不热。”陈雅慧笑着回忆。

仅4年,陈雅慧的足迹遍布乐清湾、沿浦湾、瓯江口等10余处湿地,作为项目负责人完成3项局下达项目,5项技术服务项目,参与“台州市玉环市海洋生态保护修复项目跟踪监测与效果评估”等多项单位重点工作项目。

面对优异的工作成绩,陈雅慧谦虚地表示这都是团队的功劳:“一个人可以走得很快,但一群人才能走得更远。”在“近海碳通量动态监测关键技术与示范应用”等省级课题中,她与团队成员日夜攻坚,成功将研究成果推向更高平台;在负责红树群落扩项工作时,她花大力气推进滨海植被调查队伍建设;在每年的“世界海洋日”,她都与同事们一道,积极参与科普宣讲,她主演的Vlog《我的一天——成为海洋监测人,小身体也有大能量!》荣获自然资源部青年大赛一等奖。

如今,随着中心蓝碳监测体系日益完善,陈雅慧也在实践中淬炼出更坚韧的羽翼。她参与的“浙江典型红树林湿地碳汇功能监测与评估研究”课题,正为湿地生态价值核算提供科学支撑;发表于核心期刊的论文,凝结着团队对蓝碳监测的深度思考。“每次看到监测数据转化为生态保护的‘指南针’,就觉得所有汗水都值得。”她眼中闪烁着光芒。

从晨光熹微到暮色四合,从植被调查到碳汇监测,陈雅慧用青春和热血书写着新时代生态人的答卷。在滨海湿地这片蓝碳沃土上,她与团队正以脚步为笔、以数据为墨,勾勒出海洋生态保护的壮美画卷。

沪公网安备:31011502017000号

沪公网安备:31011502017000号